|

1.音声障害の臨床的研究

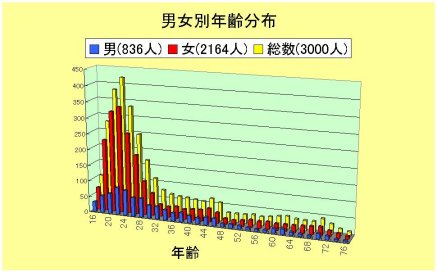

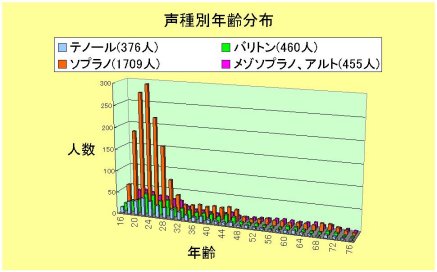

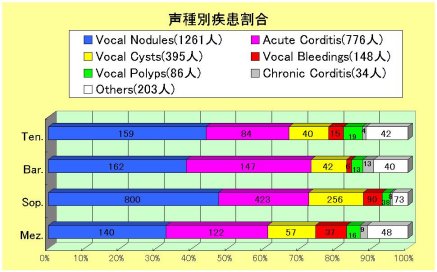

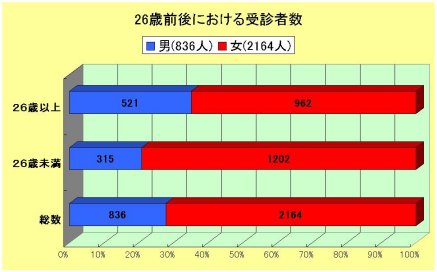

私の音声外来には、今日まで1万人程の方が受診されています。まざまな職種の方が来院されていますが、なかでも 歌手、声楽専攻の学生、声優、俳優、邦楽家、教師、保育師、コーラス・カラオケ愛好家、営業などの方が多い傾向にあります。それぞれ声を酷使したために声を悪くし来院されますが、職業や声の使い方によって病気のタイプが異なることがあります。そこで当院では、病気の発症のメカニズムを知るためにも、各職種のジャンル別に統計をとっております。今回は当院で受診の方が特に多い、声楽家、コーラス関係のクラシック発声の方について、これまでの学会報告をもとに、記述したいと思います。 1、声楽歌手の音声障害3000例の診断について

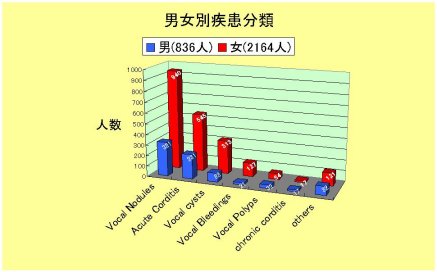

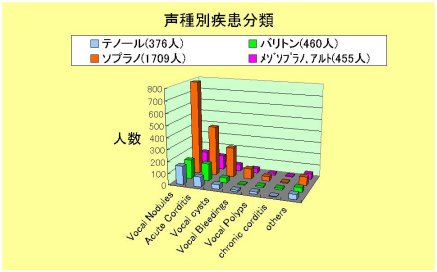

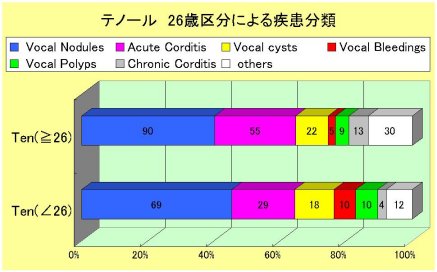

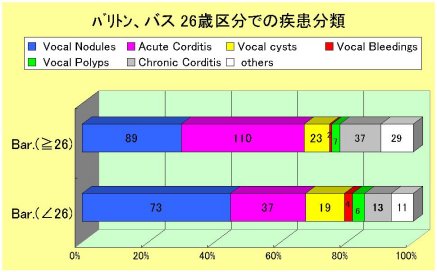

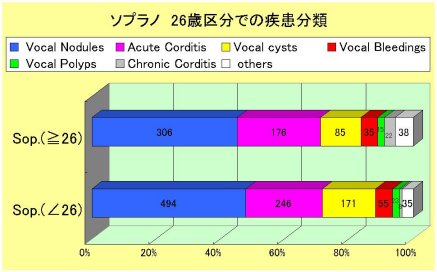

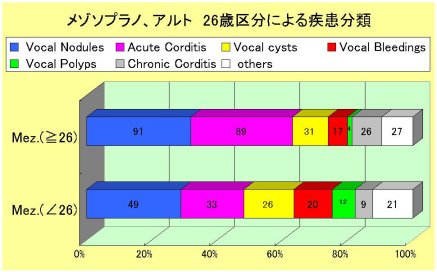

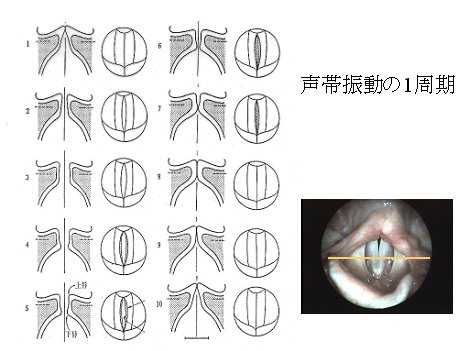

結果 当院を受診した3000人の声楽発声を行う方を対象に、年齢、声種、病気の種類等を調べた。 声楽発声での声のトラブルの原因としては、声帯結節が多い。女性及びソプラノ、テノールなど高い声種に多い傾向があり、26歳未満の熟練度が低いグループも多かった。声帯嚢胞は、炎症を伴う場合は結節と鑑別しづらい場合もあったが、ストロボスコープによる内視鏡でいろいろな音程で声帯振動を確認しながら診察すると、判別可能であった。この結果、女性に多い傾向にあったが、結節の中にはまだ微小嚢胞が含まれている可能性もあると考えられ、ストロボスコープを使っての声帯振動の詳しい検査により経過を追っての鑑別が必要である。 急性声帯炎は、一般の方でも頻繁に起こり易い病気であるが、声楽をする方の場合は、通常では問題にならないような軽症の風邪などでも、歌唱でトラブルの原因になることがあり、声帯振動に異常がないか否か、調べる必要があった。 声帯ポリープの発生頻度はそれほど多くなく、特にソプラノでは少なかった。ポリープの形態も一般患者さんのに比べると、小型で血豆のような出血性ポリープのタイプが多かった。ストロボスコープを用いた拡大内視鏡で初めて確認される小さなものが多く、診断率を高めるためには、声帯振動の確認が不可欠である。 女性では、声帯出血が多いのが特徴で、生理前後、風邪薬・痛み止めの内服と咳、声の酷使が重なり起こった場合が多かった。 慢性声帯炎は低いパートと熟練者に多かった。これは、声の使い方と関係があると考える。 間接喉頭鏡では、浮腫、発赤しか観察できない急性声帯炎も、ストロボビデオスコピーによる拡大画像では、粘膜波動や声門形体の左右差などの異常を示し、小結節などを指摘できる症例もあった。診察の精度で診断が変わることもあるので、微妙な訴えの多い歌手のニーズに答えるためには、歌唱発声を想定しながらストロボスコープにより声帯振動を観察することが、不可欠である。 声楽発声を行う方の声のトラブルを起こす病気は、性別、声のパート、熟練度により特異性があったことから、発声法と病態の形成が関連していることが示唆された。 参考文献と関連学会報告 1.音声障害の診断 斉田晴仁:社会の変化と耳鼻咽喉科専門診療 、日耳鼻、東京地方部会公演、耳鼻と臨床 261-264,1994 2.A Clinical Study of Vocal Disorders in Patients Singing Classical Songs Saida,H.:ANN.BULL.RILP,TokyoUniv,1992 3.音声障害: 斉田晴仁 岡本途也:,6産業耳鼻咽喉科,臨床産業医学全書,医師薬出版 194〜199,1989 4.声楽歌手の音声障害3000例の診断について 斉田 晴仁 第103回日本耳鼻咽喉科学会総会 東京 2003 5.プロフェッショナルボイスに多く認められた慢性肥厚性声帯炎について 斉田晴仁 米山文明 第35回音声言語医学会 徳島県郷土文化会館 10.26 1990 6.慢性肥厚性声帯炎の臨床について 斉田晴仁 米山文明 第3回喉頭科学会 仙台 3.22 1990 7.クラシック歌手の音声障害522症例について 斉田晴仁 第91回日耳鼻総会 5.17 1990 8.職業歌手における音声障害の臨床研究 斉田晴仁 調所廣之 岡本途也 第34回音声言語医学 11.10 1990 9.声帯結節の形状による分類について 斉田晴仁 第7回喉頭科学会 京都 3.10 1995 10.A clinical study of vocal disorders in 1200 cases singing classical songs Saida H,Hirose H. The 22nd annual international congress of the collegium medicorum theatri Paris Opera Theater France 7.10-13 1997 11.ポリ−プ様声帯の術後経過と音声治療 斉田晴仁 第40回音声言語医学会総会 11.1-2 1995

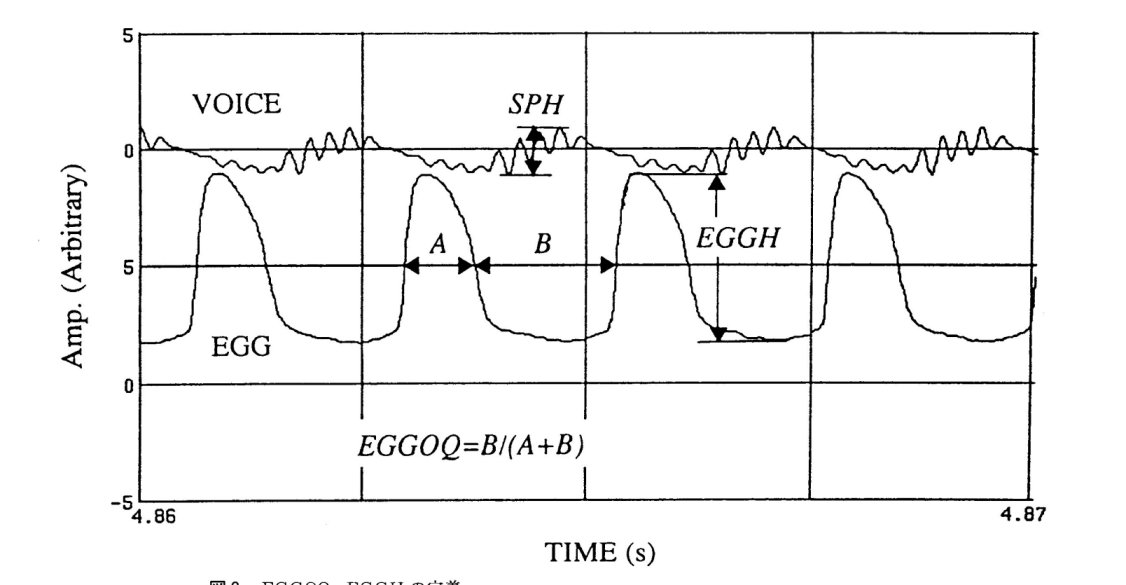

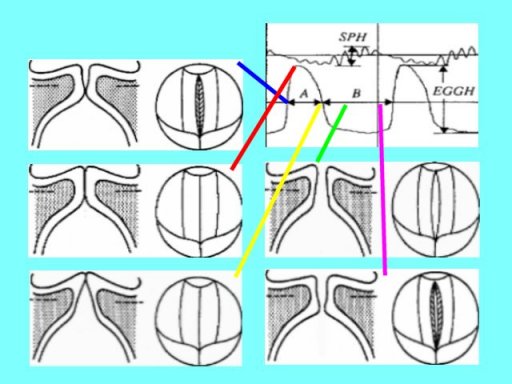

2.音声科学による実験的研究 1. EGG(electroglottography)による声帯振動について 声帯振動を調べる方法はいくつかありますが、直接声帯に触れることなく、痛みを伴わず簡単に行える方法としてEGGは、研究室レベルで欧米で用いられてきました。解釈の仕方など学術的にやや難しい面も残されていますが、音声と供に当院ではデータを解析し研究と臨床に役立てています。

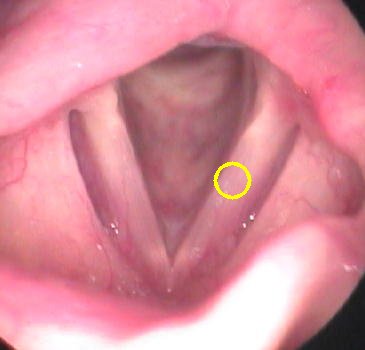

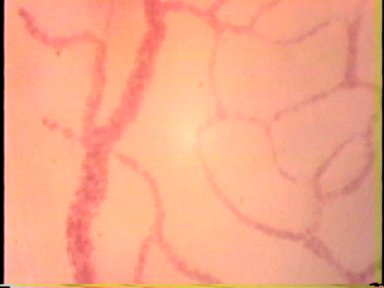

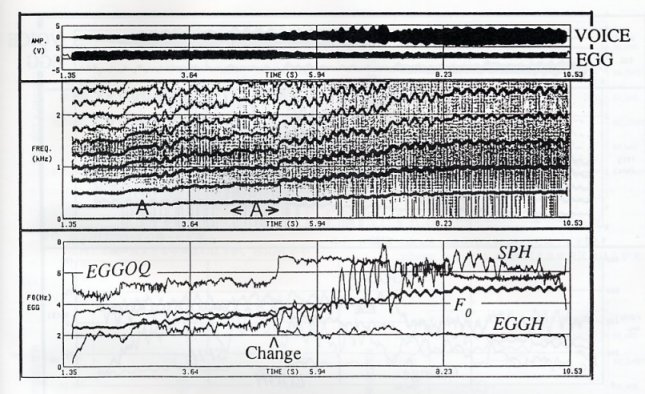

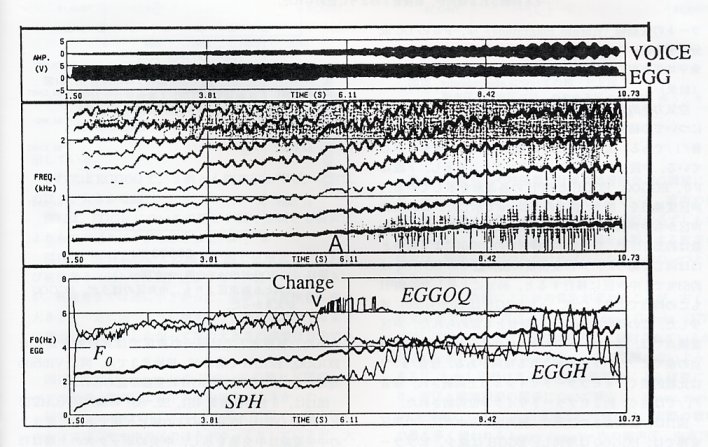

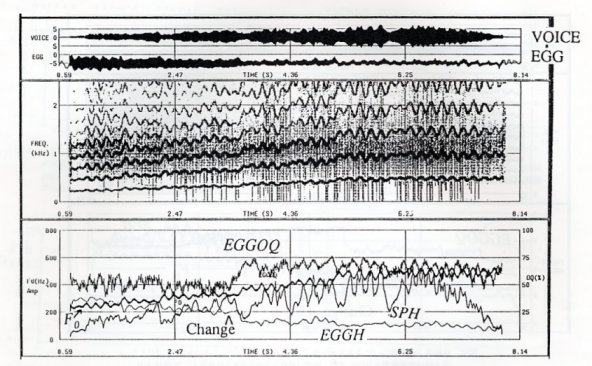

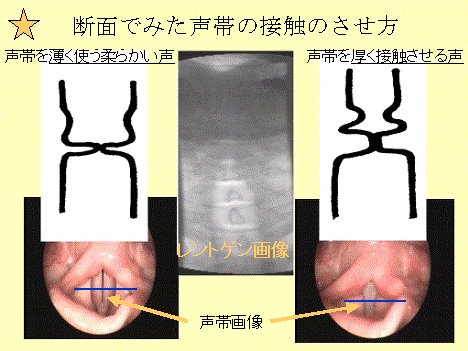

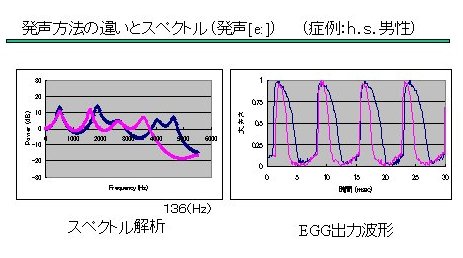

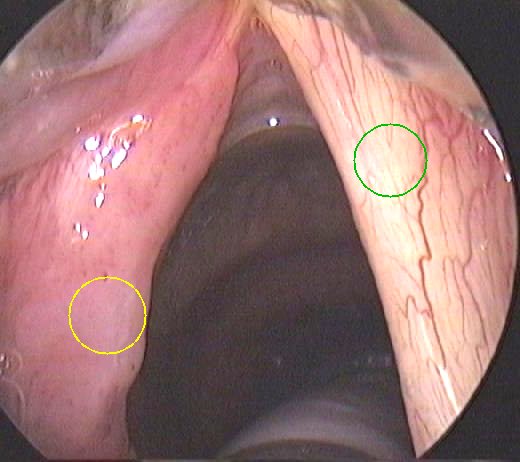

私の研究では、EGG波形におけるA,B より声帯が開いている時間の割合、声門開放時間率を設定しその変化を調べています。 声門開放時間率=EGGOQ=B/(A+B) 声帯振動1周期内でのEGG波形のピーク・ピーク値(各周期ごとの最大ー最小値)をEGGH、 音声波形のピーク・ピーク値(各周期ごとの最大ー最小値)を SPH 下の図は、元東大音声研の今泉敏先生が作成したプログラムによるもので、最上段に音声とEGG波形、中段に音響分析、下段にF0(基本周波数)、EGGOQ、EGGH、SPHを示しています。  これは 被検者(M)による母音 [a] 声楽発声でのC4からC5までの1オクターブスケールです。F0は声の基本周波数で声の高さを表しています。F0が少しづつ上昇していますが、EGGOQが急激に上昇する部位があります。約350Hzでこの点は、声区の変換点(change)で胸声区から中声区に移行する点に当たります。これまで筋電図などの検査で、声の高さにより、いくつかある声帯内筋のバランスが変わり声帯の振動様式が変化することが証明されてきました。今回のEGGでの方法は、針を刺すなど痛いことをしなくても、測定が可能なので臨床や、歌唱などの研究で有意義です。  被検者(M)による母音 [i] 声楽発声によるものです。基本周波数の規則的なゆらぎ(ビブラート)が認められます。Change の前では [i]母音よりもビブラードの抑制が、[a]母音のほうが大きいことがわかります。  被検者(B)による母音 [a] 声楽発声。被検者(A)と同様にChange の前後でEGGOQは増加し、EGGHは減少、ビブラートは抑制されていました。ビブラートの大きさが、被検者(A)より大きくこれはEGGOQ、SPHにも反映されていました。声帯振動が一定であれば理論的には EGGOQは一定になりますが、声帯振動以外に左右の声帯間の距離に影響を及ぼす声帯の上下運動などの要素があるとこのような結果になると思われます。また EGGH はある程度一定で、声区の変換後では、低下すなわち声帯の接触面積の減少、声帯縁で粘膜波動を起こす容積の低下を推測させます。  声は発声の仕方で、音色が変わります。上図のように声帯を薄く使ったり、厚く使ったりしますが、声の使い道により通常は使い分けています。優しい声を出す時や声楽的な発声では、前者、怒った時や凄みのある声が必要な時は後者になります。前者の方が声帯の接触が少なく声帯振動は滑らかになります。後者では声帯の接触する時間が長いため、声帯振動で声帯が閉じている時間が長くなります。これらの発声の違いは内視鏡による声帯画像でも写真のようにある程度判定はできますが、EGGを使い非浸襲的に観察することも可能です。  前者のような声楽的な声帯の直上を大きく開けた発声(ピンク)と後者のようなのどをつめたような地声発声(紺)をEGGで比較すると上図のようになります。前者のほうがEGG波形が鋭くとがるようなカーブを描きますが、これは声帯が閉じている時間が短く声帯が開いて呼気が出ている時間が長いということを意味します。これを上左のような音響分析で見ると、前者(ピンク)では周波数のピーク値が下がることになります。この下がった付近のピーク、(ここでは3500Hz位) を singing formant と呼び声楽歌唱での特徴的な響きの要因になっているとされています。すなわちEGGを測定することで、発声時における声帯の接触のさせ方や間接的に声帯上の共鳴腔の様子を知ることができるので、発声の指導などで有意義で、当院では日常臨床においても用いています。 参考文献と関連学会報告 1.歌声ヴィブラートと咽頭側壁運動との関係について 斉田晴仁 今泉敏、 新美成二 廣瀬肇、 第6回喉頭科学会 佐賀 3.11 1994 2.共鳴管腔の動きと声の搖れについて 斉田晴仁 今泉敏、 新美成二 廣瀬肇 第95回日耳鼻総会 5.19 1994 3.音声振戦症の喉頭の動きと音声の変化について 斉田晴仁 今泉敏 新美成二 廣瀬肇 第46回気管食道科学会 10.20〜21 1994 4.歌声のヴィブラートと咽頭側壁の運動との関係について 斉田晴仁 今泉敏 新美成二 志村洋子 斉田正子 第38回音声言語医学 千葉 11.12 1994 5.ベルカントオペラの歌声におけるビブラートの音響学的特徴 斉田晴仁 今泉敏 廣瀬肇 第93回日耳鼻総会 名古屋 5.15〜17 1994 6.声の可制御性について 今泉敏、 H.Abdoerrachman、志村洋子、斉田晴仁 廣瀬肇、 新美成二 第38回音声言語医学会 11.12 1994、 音声言語医学 p.55 35,1,1994 7.Relations between vibrato and register Saida,H.,I.Imaizumi,and H.Hirose: 19th Collegium Medicorum Theatri Utrech 8.27 1993 8.歌声でのヴィブラートの音響的特性について 斉田晴仁 今泉敏 廣瀬肇 第99回日耳鼻東京地方部会 10.23 1993 9.歌唱発声の声区変換点での呼気流率と音声の変化について 斉田晴仁 今泉敏 廣瀬肇 第4回喉頭科学会 名古屋 3.13 1993 10.歌声でのヴィブラートの音響的特性について 斉田晴仁 今泉敏 廣瀬肇 第99回日耳鼻東京地方部会 10.23 1993 11.歌声ヴィブラートの音響的特性について 今泉敏 志村洋子 斉田晴仁 廣瀬肇 音楽音響学会 3.29 1993 12.歌声声区変換機構の空気力学的音響学的検討 斉田晴仁 今泉敏 廣瀬肇 第5回喉頭科学会 3.18,19 1992,喉頭6 24−32,1994 13.歌声における声区変換の解析 斉田晴仁 今泉敏 廣瀬肇 日本音響学会 高知 10.6 1992 14.歌声の調波構造解析 泉敏 志村洋子 斉田晴仁 廣瀬肇 日本音響学会 高知 10.6 1992 15.イタリアベルカントオペラの歌声の音響学的特徴について 斉田晴仁 斉田正子 今泉敏 第36回音声言語医学会 大阪 10.26 1992 16.歌唱発声での呼気流率について 斉田晴仁 鈴木吾登武 明石恵美子 第43回気管食道科学会 京都 11.15 1991 3.病理学的研究 1.声帯粘膜の微細毛細血管の走行について、  声帯の診察は今日まで一般には、小さな鏡(間接喉頭鏡)で行われてきました。1.8cm 前後の小さな鏡に光を当てて、のどの反射があり動いている声帯を診察するのは、耳鼻咽喉科の診察の中では最も技術的に難しいものでした。この小さな鏡による診察は今でも喉頭診察で重要なのですが、詳しく観察するには限界がありました。そこで、現在は、声帯を詳しく観察するためにファイバースコープやプリズムを用いた側視型硬生鏡や電子内視鏡を用いるようになっています。それぞれ長所、短所があり場合により使い分けています。、声帯の病気は、種々ありますが良性疾患としては、急性声帯炎、慢性声帯炎、声帯ポリープ、声帯結節が多くを占めています。これらの病気の発症には声帯の毛細血管の血流障害が関係していますので、診察では、見た目の色調のみでなくその背後にある声帯の毛細血管の走行異常を想定しながら、私の場合は診察しています。この声帯の毛細血管の走行を調べるために、接触型内視鏡を用いて各種の病気について詳しく調べました。

写真の右は毛細血管の異常走行がややありますが、緑○の範囲は正常に近い部位です。左黄色○の部位は、白く粘膜が硬くなっていて悪性病変も否定できない部位です。それぞれ接触型内視鏡で、染色後組織を調べました。

これまでの声帯の悪性所見、癌の検査では、一部声帯を切除して標本を作って診断していました。そのため癌か否かの診断まで時間がかかり結果的に治療にとりかかるまで時間がかかってしまいました。声帯癌の初期のものは、根治を目的として放射線治療やレーザーによる腫瘍焼却術が行われていますが、今回のシステムでは、診断後引き続きレーザーによる根治治療が可能で、患者さんにとっても1回の手術のみで終わるため、治療期間の短縮ができメリットが大きいといえます。病理の診断は、病理の専門医が行います。手術室に病理医がいればその場で、いない場合もインターネットを介して遠方の複数の病理医による診断が可能なので、これからの遠隔地での医療にも期待がもてると思います。切らなくてもわかる病理診断やネットでの病理診断は、各医療分野で今後発展していくことと願っています。 参考文献と関連学会報告 1. 声帯粘膜の微細血管走行 斉田晴仁 大気誠道 藤谷哲 久木田尚仁 第50回気管食道科学会 11.5-6 1999

|